|

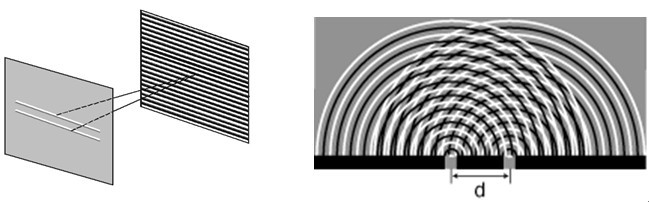

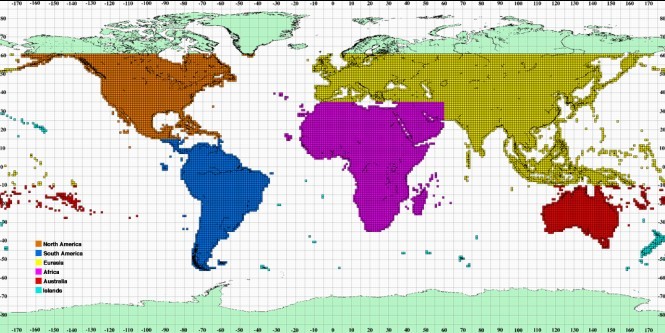

从历史上来看,InSAR技术的发展起源于Thomas Yong 于1801年所做的“杨氏双缝干涉实验(见图2,图3)。”InSAR正是受这一实验启发发展而来。InSAR技术是近二十年发展起来的极具潜力的微波遥感新技术,它利用两副天线同时观测(单轨双天线模式)或两次近平行观测(重复轨道模式)获得同一地区的两景数据,通过获取同一目标对应的两个回波信号之间的相位差并结合轨道数据来获取高精度、高分辨率的地面高程信息。 图2:杨氏双狭缝干涉实验 图3:点源干涉实验 Roger和Ingalls(1969)率先将无线电波干涉测量技术应用到金星和月球表面的观测,成功提取了月球表面的高程信息。Graham(1974)首次提出了InSAR在地形制图方面应用的设想,并利用机载合成孔径雷达数据获取了能满足1:25万地形图精度要求的高程数据,开创了InSAR技术在对地观测中获取地表三维信息的先河。Goldstein(1988)利用Seasat雷达数据获取了死亡谷Cottonball盆地的地形图,与出版的USGS的地形图很吻合。近十年来,欧美一些发达国家对机载和星载(包括航天飞机)的合成孔径雷达的理论和应用做了大量的研究,获取了大量的商用SAR图像,其中以欧洲空间局(ESA)的ERS1/2、ENVISAT ASAR,日本的JERS-1,ALOS PALSAR,德国的TerraSAR-X和加拿大的RADARSAT-1, RADARSAT-2 ,意大利的COSMO-SkyMed等星载SAR图像为代表。 InSAR最初设计是用来对地球表面测图,目前InSAR技术的应用已不仅仅涉及地形测图,还广泛应用在数字高程模型、洋流、水文、森林、海岸带、变化监测、地面沉降、火山灾害、地震活动、极地研究等诸多领域。其主要应用领域包括以下四大方面: 1.数字高程模型(DEM)的获取。InSAR技术可以全天候、全天时、大面积、高精度、快速准确地获取覆盖全世界的数字高程图,特别是在某些困难地区用传统测量方法无法涉及的地方,优势更为明显。最早利用机载系统获取DEM的代表是美国国家航空航天局,从1991年开始开展了一系列利用TOPSAR在不同环境下获取DEM的研究工作,获得了大量的研究成果。利用星载系统获取DEM的研究始于ERS卫星的发射,2000年2月11日NASA和美国国家影像与测绘局(NIMA)联合进行的为期11天的航天飞机雷达地形测绘任务,获得了地球北纬60度至南纬56度之间,面积超过1.19亿平方公里的雷达影像数据,数据覆盖全球陆地表面80%以上地区(见图4)。

图4: SRTM数据覆盖范围(深色区域) 地理国情监测云平台

|